Maximiliano María Kolbe es un mártir franciscano de los campos de concentración nazis. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Fray Kolbe era un ardiente defensor del dogma de la Inmaculada Concepción. Durante la guerra fue encarcelado en Auschwitz junto con prisioneros judíos. En una situación tensa llegó a ofrecer su vida por salvar la de un reo que tenía una familia a la cual cuidar.

Maximiliano María Kolbe es un mártir franciscano de los campos de concentración nazis. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Fray Kolbe era un ardiente defensor del dogma de la Inmaculada Concepción. Durante la guerra fue encarcelado en Auschwitz junto con prisioneros judíos. En una situación tensa llegó a ofrecer su vida por salvar la de un reo que tenía una familia a la cual cuidar.

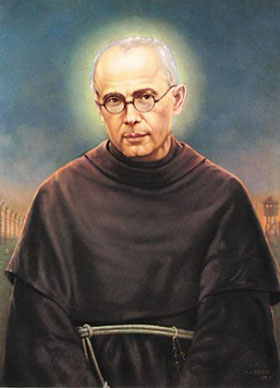

Maximiliano Kolbe

(1894-1941)

Hoy puede verse todavía lo que, durante la última Guerra Mundial (1939-1945) fue el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia. Allí están algunos barracones, que servían de prisión, las cercas de púas y los hornos crematorios. El siglo XX, que ha conocido tanta guerras y violencias, no vio peor lugar que Auschwitz donde, a sangre fría y de un modo tan macabro, se pudiera quitar la vida a cientos de miles de inocentes. Por eso, este lugar ha quedado marcado como la muestra más trágica de cómo el hombre es capaz de odiar tanto a los hombres, sus hermanos. Es escalofriante pensar en la capacidad que se puede llegar a tener para acabar con seres humanos, pisoteando de modo tan horrendo su dignidad, en tormentos que superan la crueldad más inimaginable.

Pero Auschwitz no sólo evoca en la memoria de los extremos del odio. También allí algunos prisioneros fueron testigos del más grande amor que pudo tener un solo hombre —Maximiliano Kolbe— por los otros, consiguiendo una gran victoria con lo único que puede superar toda adversidad: el amor.

Todas las formas de hacer sufrir

Aquél lugar era una «fábrica de cadáveres», donde fueron asesinados por los nazis varios millones de personas. Allí se conocieron todas las formas de dolor que la imaginación humana de unos puede causar a otros, mientras un coro de gritos y alaridos no era oído por nadie fuera de esos muros. Es difícil creer que los presos fueran llevados como animales a los trabajos forzados, a los paredones o a las cámaras de gas. Y que los torturadores, empujados cada vez más locamente por su prepotencia, los humillaran hasta estrujar su dignidad y la última gota de su poca esperanza. La policía estaba muy bien armada, sobre todo con látigos. Había un buen número de flagelaciones diarias y de ahorcamientos por semana. A medio día, se comía sopa rancia de patatas y nabos, y por la noche un poco de pan duro.

Un sistema de aniquilamiento eran los trabajos forzados hasta el agotamiento, para que los prisioneros rindieran hasta quedar en condiciones de ser exterminados en los hornos. Los prisioneros perdían de tres a cuatro kilos de peso por semana. Los que tenían una alimentación normal podían compensar su deficiencia con elementos de su propio cuerpo hasta un lapso de tres meses. Cuando el «esqueleto viviente» ya no daba más de sí, se llevaba a los hornos de cremación. Antes se les quitaba el oro de los dientes que pudiera haber, para llevarlo al Banco Central; el cabello era muy útil para rellenar colchones y la grasa para fabricar jabón.

El convento más grande del mundo

Procedente de una familia muy pobre, Maximiliano se sintió atraído desde niño por hacer una gran carrera, quizá de ingeniero o de inventor, pero al comenzar a madurar, se decidió finalmente por la vida religiosa —dice— para convertir la tierra entera… Al cumplir trece años de edad, en 1907, entra en el seminario de los franciscanos conventuales en Leópolis. Va a Roma años más tarde, donde en 1915 se doctora en Filosofía y Teología. Y como es un enamorado de la Virgen, mientras vive en la Ciudad Eterna, comienza con otros seis religiosos un movimiento de apostolado mariano, llamado «Milicia de la Inmaculada». Antes de volver a su patria, Polonia, se ordena sacerdote.

En 1922 edita, como órgano informativo de su Movimiento, el primer número de una publicación llamada «Caballeros de la Inmaculada». En 1923 comienza el trabajo editorial con una máquina tipográfica manual de su propiedad. Como el movimiento va creciendo, consigue en 1927 un terreno cerca de Varsovia para fundar un convento (llamado Niepokalanów — Ciudad de la Inmaculada— ) y un centro editorial, y allí se instala con otros 20 frailes. Años más tarde, su boletín llega a alcanzar una tirada de un millón de ejemplares. De otro periódico, que también ha fundado, se difundirán 180,000 ejemplares y 250,000 los domingos. Además funda una radiodifusora. Maximiliano es hombre emprendedor y creativo a pesar de que la tuberculosis que padeció durante siete años le hizo perder un pulmón.

De 1930 a 1936 destinan a Maximiliano al Extremo Oriente junto con otros compañeros y vive en Nagasaki, Japón. También allí edita su periódico. Luego vuelve a su patria y continúa creciendo su convento. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial ya hay 700 frailes y otros 200 preparándose para profesar. Es el convento más numeroso de todo el mundo. A partir de septiembre de 1939, como la aviación alemana bombardea Varsovia y deja caer algunas bombas sobre el lugar, las autoridades obligan a Kolbe a dispersar la comunidad. Sólo cuarenta de ellos se niegan y permanecen en el convento abandonado, esperando su suerte.

El preso 16670

Los días siguientes, llenos de angustia, aquellos hombres se preparan para lo peor: detención, fusilamiento, bombardeos… Como era de esperarse, el padre Kolbe es arrestado con sus compañeros por las tropas alemanas que llegan a las puertas de Niepokalanów el 19 de septiembre. Son llevados en un camión y se les recluye en un campo de concentración. El 8 de diciembre quedan, no obstante, en libertad. El padre Kolbe pide y se le concede un permiso para seguir imprimiendo su periódico.

Pero poco más de un año después, en febrero de 1941, es arrestado nuevamente y encerrado en una prisión de Varsovia. A fines de mayo es llevado al campo de concentración de Auschwitz. A partir de entonces lleva un tatuaje en el antebrazo izquierdo: es el preso 16670.

Con la cabeza afeitada, vestido de harapos a rayas, había pasado a ser un preso más entre miles, pero todo el mundo sabía que era sacerdote, también los guardas que le pegaban y azuzaban a los perros en su contra. Aquellos individuos y los policías de la SS sentían una aversión especial hacia los sacerdotes católicos a y los judíos, por ser representantes de una religión.

A Maximiliano le daban tareas agotadoras y a veces siniestras. Tuvo que transportar cadáveres en compañía de otro prisionero, que temblaba al recoger los despojos y estaba a punto de desmayarse ante las ascuas del horno crematorio, mientras Maximiliano rezaba y bendecía el humo de la hoguera. Otras veces debía cavar en la arena húmeda con una pala que pesaba más que él; empujar carretillas de pedruscos; trasladar troncos cuyo peso le hacían tambalearse, debilidad que lo convertía en objeto de un nuevo castigo inmediato: un día se le encontró golpeado hasta la extenuación sobre la hojarasca a la que lo habían arrojado sus guardianes. Hubo que llevarlo al hospital, ardiendo de fiebre y con el rostro maltratado sin piedad.

En los veintiocho bloques del campo de concentración había que alargar como fuera la propia supervivencia. Se trataba de evitar todo esfuerzo inútil, de hacer durar veinticuatro horas el poquísimo alimento. En el bloque 18 Kolbe ocupaba la parte inferior de una litera. De este modo podía, sin molestar a nadie, levantarse para acariciar la mano de un moribundo o recibir la visita de los demás presos que, aterrorizados, no soportaban tener que enfrentarse con la muerte y tenían necesidad de oír la voz cálida, paterna, de Maximiliano Kolbe. Varios supervivientes coincidieron en declarar años más tarde, que estaba sumamente delgado —hasta los huesos— pero siempre disponible, invariablemente sonriente, indiferente a su suerte, demasiado pendiente de los demás como para interesarse por sí mismo, no viendo a su alrededor más que a desdichados, más dignos de compasión que él.

No se preocupen de mí, decía a los que le vendaban las heridas; aún puedo aguantar más. Llegaba a repartir su pan y lo que daba era realmente sus últimas fuerzas, lo que le quedaba de vida. ¿De dónde extraía su fuerza aquella criatura tan maltratada, de dónde obtenía aquel enfermo la esperanza que distribuía a su alrededor?

La fuga del panadero

De vez en cuando se producían fugas, logradas o fallidas. En una ocasión encontraron a un fugitivo desnudo, disimulado entre un montón de cadáveres. Era el modo de pasar desapercibido en Auschwitz. Las evasiones fueron bastante frecuentes al final de la guerra. Las represalias, siempre desproporcionadas, variaban con el transcurso de los años: por una vida que escapaba, el castigo que imponían los guardias exigía diez. Una decena de hombres condenados al suplicio del hambre y de la sed “hasta que apareciera el fugitivo”. Pero sólo era una mentira más: aunque el ausente reapareciera, los condenados morirían más tarde.

A finales de julio trasladaron a Kolbe al bloque 14. Allí las raciones de alimento eran reducidas. Los menos inútiles estaban destinados a trabajos de jardinería o ayudaban a la cosecha en el exterior del campo. La evasión a través de las alambradas y fuera de la vista de las garitas era un asunto de decisión y de oportunidad. El horrible maullido de las sirenas dio aviso de una fuga hacia las tres de la tarde del último día de junio. Las sirenas se oían por todo el campo y alertaban a las patrullas. Cuando esto ocurría, todos debían permanecer de pie en el terreno de ejercicio. Se comprobó que el evadido pertenecía al bloque 14 y que se trataba de un panadero de Varsovia apellidado Klos. A las nueve de la noche distribuyeron un poco de sopa, excepto a los presos del bloque 14, cuyas raciones fueron a parar a las alcantarillas. Enseguida se dio la orden de regresar a los barracones. Los prisioneros mantuvieron durante toda la noche unas débiles esperanzas.

En la madrugada del día siguiente, los reclusos salieron hacia los trabajos forzados. El fugitivo continuaba sin aparecer y los seiscientos prisioneros del bloque 14 permanecieron inmóviles en mitad de la explanada, alineados por estaturas en filas de sesenta. De vez en cuando uno de ellos se desmayaba. Los dejaban en su sitio y, al cabo de un rato, una patrulla los amontonaba a un lado. Estaba prohibido hablar o sentarse; y salir de la fila significaba la condena a muerte. A las tres de la tarde se concedió un descanso para tomar la sopa e inmediatamente se reanudó la investigación.

“Yo ocuparé su lugar”

A la caída de la tarde apareció el comandante ayudante de campo, Karl Fritsch, de la SS, acompañado por sus escoltas y sus perros. Al caminar esta vez taconeaban más fuerte sus botas negras muy bien lustradas. Fueron abriendo violentamente algunas celdas y barracas oscuras, y con lista en mano leyeron varios nombres. El comandante Fritsch anunció a los prisioneros que, como el fugitivo seguía sin aparecer, diez de ellos iban a ser condenados a morir de hambre en el bloque número 11. Luego recorrió las filas para elegir a sus víctimas. Decía, por ejemplo: —¡Abre el hocico! ¡Enséñame los dientes !….y …..—¡Fuera!.

Un ayudante anotaba los números. Así reunieron poco a poco el grupo de condenados. En un momento dado, Fritsch señaló al prisionero Franciszek Gajownieczek, sargento polaco, padre de familia quien, aterrado ante la idea de la muerte, suplicaba que le perdonaran la vida. Entonces salió de la fila otro prisionero. Era Maximiliano Kolbe. Se acercó a Fritsch y, con voz serena, declaró en alemán que quería morir en el puesto de aquél hombre. Fritsch, irritado por este gesto, echó mano al revólver y preguntó: —¿Te has vuelto loco?

El padre Maximiliano repitió su petición con toda claridad, afirmando que su propia vida era menos útil que la de aquel hombre, que era padre de familia. Después de un momento de silencio, Fritsch le preguntó: — ¿Cuál es tu profesión? — Soy sacerdote católico, respondió.

Tras un nuevo silencio, Fritsch dio su aprobación y lo incluyó al grupo de prisioneros destinados a la muerte, mientras que Franciszek volvía a ocupar su puesto en la fila. Maximiliano, quien le había dicho alguna vez a Dios que quería convertir el mundo entero iba a hacerse, con aquel gesto, el amigo de todos los hombres.

Desnudo en un calabozo

Un prisionero que había estado observando la escena desde un edificio vecino, vio conducir al pequeño grupo de condenados hacia el bloque número 11. Maximiliano Kolbe iba en último lugar, sosteniendo a un compañero. Todos estaban descalzos.

El bloque número 11, cuyo patio estaba rodeado por un elevado muro, era el de los interrogatorios y donde se daba muerte a los condenados. Se subían varias escaleras y luego se volvía a bajar al bunker, donde algunas cuevas de pocos metros daban a un corredor cerrado con una verja. Los condenados dejaron sus ropas a la entrada del bloque y entraron desnudos en su última morada. Era un local de unos tres metros por tres, vacío a excepción de una cubeta higiénica. Un tragaluz, casi a la altura del techo, iluminaba un poco. Al cerrar la puerta, el carcelero, sonriente e irónico, les citó unos versos de un poema de su país: “Se secarán como los tulipanes”, dijo.

El hambre era terrible, la sed aún más. La deshidratación se producía inicialmente en las células cerebrales, desencadenando tempestades de pesadillas y alucinaciones. Sin embargo, aunque el padre Kolbe se debilitaba, no deliraba ni se quejaba. Procuraba reconfortar a sus compañeros. Cuando entraban los guardias a retirar los cadáveres lo solían encontrar en pie o de rodillas, rezando o entonando un cántico, que repetían a coro sus acompañantes. Un testigo diría más tarde que, cuando pasaba por el corredor, “creía estar en la iglesia”. Según él, los moribundos de las celdas vecinas tenían la misma impresión, así como los prisioneros de otros bloques que algunas veces, de noche, podían escuchar los cánticos a través del tragaluz. Los mismos carceleros se mostraban sorprendidos de Maximiliano. “Eso es un hombre”, decían.

Todas las mañanas retiraban del bunker a los muertos de la noche anterior. La puerta de madera se cerraba de nuevo ante aquellos seres pálidos, que ya sólo eran cadáveres ambulantes. Al cabo de catorce días, se dio la orden de rematar a los moribundos. El ayudante de la muerte, armado con una jeringa de ácido fénico, entró en la penumbra de la celda. Se encontró con tres agonizantes caídos en piso de cemento y poco más allá, enroscado junto a la pared al padre Kolbe, que estaba llegando a los últimos momentos de su pasión. El ayudante se acercó y le clavó la jeringa venenosa. Era el 14 de agosto, víspera de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen.

Así murió Maximiliano Kolbe y, con él, un hombre fuerte, noble, que era tan puro como un niño y que tanto amó a la Virgen; el joven y entusiasta sacerdote que había apuntado en su agenda el propósito de entregarse a los demás hasta el sacrificio supremo; el prisionero que en otra época deseó que sus cenizas fueran dispersadas al viento y que ese día grande, dedicado a la Madre de Dios, se fue al Cielo: en medio del silencio y del abandono, dejando el inmenso recuerdo de lo que es capaz el amor por un hermano.

Vivió para contarlo

La muerte sufrida por amor, en lugar del hermano es un acto heroico del hombre. (…) Maximiliano no murió, dio la vida por el hermano. En esta muerte, terrible desde el punto de vista humano, estaba toda la definitiva grandeza del acto y de la opción humanas: voluntariamente se ofreció a la muerte por amor. (… ) Por esto la muerte de Maximiliano Kolbe se convirtió en un signo de victoria. La victoria conseguida sobre todo el sistema de desprecio y odio hacia el hombre y hacia lo que de divino existe en el hombre (…) ¿No constituye esta muerte, afrontada espontáneamente, por amor al hombre, un cumplimiento especial de las palabras de Cristo? ¿No hace esta muerte a Maximiliano, de modo especial, semejante a Cristo, Modelo de todos los mártires, que ofreció su propia vida en la cruz por los hermanos?

Sin duda, fue emocionante oír de labios de Juan Pablo II este elogio preciadísimo de caridad, ejemplo para nuestra época. Mucho más, absolutamente más, se habrá emocionado Franciszek Gajownieczek, aquél preso a quien cuarenta años antes Maximiliano le había salvado la vida, y que estaba presente en la ceremonia de Canonización, con su familia, en la Plaza de San Pedro, en Roma. En la primera fila.

Juan Pablo II, Homilía en la Canonización de Maximiliano Kolbe, 10 de octubre de 1982.

que testimonio tan triste